독일에 사는 친한 친구는 일 년에 한 번 서울에 다녀간다.(어떤 해에는 두 번 오는 경우도 있음) 그럴 때마다 함께 모이는 친구들이 있는데, 나머지는 모두 서울에 살고 있다. 하지만 사는 곳과 상관없이 만나는 빈도는 비슷함. 물론 다 친하다.

친구가 도착하기 이틀 전에 부랴부랴 단톡방에서 모임 날짜를 정한다. 추석 전 가능한 날짜는 딱 하루였기 때문에 만나는 날은 – 사람들 스케줄과는 상관없이 – 이미 정해져 버렸다. 이날 못 보면 일 년 내내 얼굴을 보기 힘들기 때문에 되도록 이면 일정을 맞춰야 한다. 다른 친구들도 모두 같은 생각이었는지 우리는 그날 저녁 모두 함께 모일 수 있었다.

이번에는 독일 친구의 변호사 친구도 서울에 와 있었다. 독일에서 태어났지만 한국말을 아주 잘하는 그는 13년 만에 한국에 왔다고 했다.

‘서울에 와서 다니다 보니 궁금한 게 하나 있는데요. 치과 간판에 서울대, 연대의 로고가 붙어있는 것들이 꽤 많더라고요. 다른 대학은 아예 없는 것 같던데, 이 로고를 쓸 때 학교의 허락을 받고 쓰는 건가요?’

우리는 모두 치과의사인 친구를 쳐다봤다. 그녀는 우선 변명으로 이야기를 시작했다.

‘음, 나는 선배의 치과를 인수해서 간판을 그대로 쓰는 거라…’

그러고 보니 동네에서 치과를 운영하는 다른 친구도 간판에 서울대 로고가 있다.

‘서울에 치대가 있는 곳이 서울대, 연대, 경희대 밖에 없기도 해서…’

어떤 말도 그 친구의 질문에 대한 답은 아니었다.

‘한 번은 서울대에서 전화를 해온 적이 있었어. 내가 받은 건 아니고 접수 쪽에 전화를 해왔는데, 그 이후로는 또 전화가 오지 않아서…’

흐지부지 화제가 전환되는 바람에 그냥 넘어갔는데, 대충 유추해 보면 딱히 학교의 허락을 받은 것은 아니지만 관행적으로 모두 사용하고 있고 크게 문제는 없는 것 같음. 하지만 독일 변호사 친구는 계속 이해가 안 간다는 표정이기는 했다. 조만간 소송을 걸어올지도 모름.

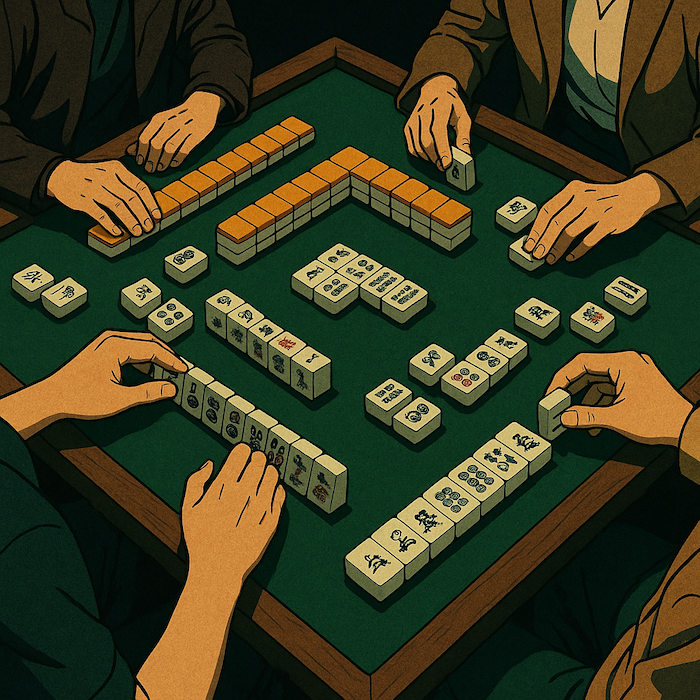

전환된 화제는 놀랍게도 마작. 친구 중 하나가 오래 못 본 사이에 마작을 배우고 있었던 거다. 남자들의 첫 마작패 조우遭遇는 상하이(마작패를 무작위로 쌓고 같은 패끼리 지워나가는 게임)겠지만, 마작에 대한 기억을 가지게 되는 건 탕웨이의 ‘색계色戒’를 통해서인 경우가 꽤 많다. 나는 ‘박쥐’라는 영화 내의 마작 장면도 – 그 미장센 때문인지 모르겠지만 – 기억에 아주 강렬하게 남아있다. 친구들은 그 영화는 너무 야하지 않냐고 했지만, 색계를 본 사람들이 할 이야기는 아니라고 생각함.

어쨌든 친구는 정식으로 마작교실을 다니며 마작의 매력에 푹 빠진 상태였고, 이건 추천해도 될 놀이라는 생각에 우리에게 소개를 한다고 했다. 그랬더니 기자인 친구가 마작교실을 운영하는 그분은 자신의 신문사에 글을 기고하는 작가라는 거다. 덕분에 마작은 뭔가 예술가적 놀이로 격상되어버림.

기자인 친구가 요즘 성해나 작가의 ‘혼모노’가 아주 핫하다고 알려줬다. 추석 연휴 때 봐야겠다고 생각했지만 아직도 못 읽고 있다는 이야기.