대학 때 노래를 하는 동아리에 가입했었다. 그 동아리는 매년 공연을 했었는데, 그 공연은 기수별, 몇 명의 의기투합 혹은 솔로로 엔트리가 채워졌다. 나도 아주 열심히는 아니지만 성의없지도 않은 정도로 참여를 했던 것 같다. 기수의 선곡이 그다지 맘에 들지는 않았지만, 별다른 의견이 있었던 것도 아니다. 주목받는 것이 부담스러운 그냥 어느 동호회에나 있는 그림자 같은 존재, 그게 나였다.

졸업을 하고 나서도 가끔 친구와 함께 동호회의 공연을 보러 갔다. 바쁘긴 했어도 저녁시간 잠깐 내는 게 아주 불가능 한 건 아니었으니까. 학교는 언제 방문해도, 픽사티브를 분사한 목탄화처럼, 변한 게 하나도 없었다. 지겹게 왔다 갔다 했던 이과대 쪽 길을 따라 바닥에 주욱 붙어있는 공연장 위치 표시는 마치 과거로 가는 웜홀의 안내선처럼 보였다. 그 길의 끝에는 소강당이 있고, 공연을 준비하는 후배들이 있고, 그 시절 멈춘 것만 같던 시간의 웅덩이 속 우리가 있다.

그때가 졸업 후 얼마나 지나서였는지는 잘 모르겠다. 그 전해에는 바빠서 못 갔기 때문에 가는 내내 꽤 오랜만이라는 생각을 했던 기억이 난다. 공연의 테마는 유년기 학창 시절이었고, 지휘자와 총무의 공연시작 선언과 함께 공연은 시작되었다. 다른 사람들에겐 어설프고 부족해 보이겠지만, 그곳에 있던 후배나 우리에겐 어떤 때와도 비교할 수 없는 진지한 순간이다. 조명이 켜졌다 꺼지고 무대가 재배치되며 여러 팀의 공연이 진행되었지만 등장인물들 중 우리가 아는 얼굴은 없다. 늘 그랬다. 공연 전까지는 티켓과 팸플릿 안에 활자로 인쇄된 기수와 이름이 정보의 전부이기 때문이다.

공연이 끝나고 어색하게 서로 인사를 하는 우리. 매번 선배들에게 공연을 보러 오라고 연락을 하지만 실제로 오는 경우는 드물다. 내가 공연을 할 때도 선배가 왔던 적은 한 번도 없다. 그러고 보면 우리가 좀 별났을 수도 있겠다. 공통점이라고는 동아리 이름뿐인 낯선 후배들과 함께 뒤풀이 장소로 이동하는 길이 어찌나 어색한지…

여기 앉으세요

지휘자와 함께 공연시작을 알리던 그녀는 생글생글 웃으며 자신이 총무라고 했다. 우리는 그들과 함께 구석의 테이블에 앉았고, 자리에는 이내 안주와 술이 세팅되었다. 술을 잘 못 마신다고 했더니 생글생글 웃으며 술 깨는 드링크를 건네주는 그녀. ‘이걸 마시면 걱정이 없다고요.’ 했지만 역시 그럴리는 없었고, 같이 갔던 친구는 그날 나를 집에 보내기 위해 엄청나게 고생을 했었다.

그 이후로 그 후배와 간간히 연락을 하며 지냈다. 그녀는 몇 년 후 졸업을 했고, 회사에 들어갔으며, 유학을 다녀와서는 결혼을 했다. 아니 결혼을 하고 유학을 갔던 것인지도 모른다. 그리고, 작년 말 일 때문에 여의도의 한 건물에 방문했다가 로비에서 우연히 그녀를 마주하게 되었다. 아주 오랜만에 만나게 된 그녀는 한 아이 엄마가 되어있었지만, 여전히 그때의 꼬맹이처럼 내 앞에서 생글생글 웃고 있었다. 누구라도 처음 만났을 때의 인상이나 이미지는 꽤 선명해서 아무리 오랜 시간이 지나도 쉽게 변하지 않는다. 그리고 그 대상은 다시 마주하는 순간, 그게 언제라도, 이전의 그때로 나를 이끄는 힘이 있다.

그녀는 자신의 아지트를 소개하겠다며 그 옛날 나를 공연 뒤풀이 장소로 안내하듯 회사 근처의 도서관형 카페로 향했다. 그곳은 문학동네 출판사에서 운영하는 곳이었는데, 개인적으로 해당 출판사의 세계문학전집을 좋아한다. 표지가 예쁨. 어쨌든 주변에서 책을 읽는 모습을 찾아보기 힘든 세상이 되어버렸지만 그녀는 기특하게도 아직 독서를 좋아했고, 가끔 그곳에 방문해서 책을 읽는다고 했다.

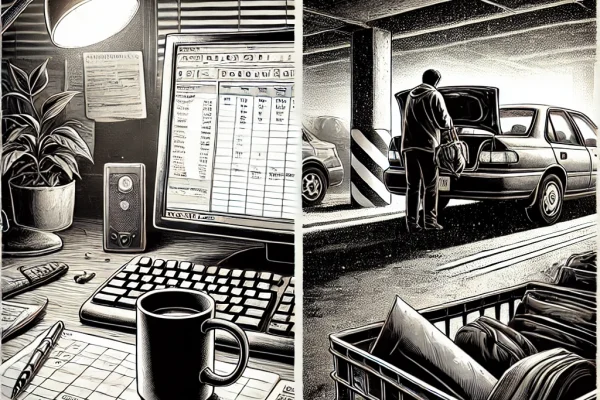

차는 금방 준비되었고, 우리는 그것을 앞에 두고 몇 년 간의 캐치업을 시작한다. 이런저런 주변의 변화, 동아리가 없어졌다는 소식, 그리고 이야기는 서로의 직업으로 전이되었다. 그녀는 고객에게 어떤 가치를 더 줄 수 있을지에 대한 고민을 털어놓았고, 그 속에는 그녀의 직업에 대한 철학과 소명의식召命意識이 오롯이 담겨있었다. 그녀는 더 이상 그때의 꼬맹이가 아니었다.

내가 하는 일은 대부분 남에게 영향을 줄 수밖에 없다. 직업의 시작이 품앗이였다는 것을 생각해 본다면, 서로에게 도움을 주는 메커니즘을 고려하며 제품을 생산하고 서비스를 구성하는 건 너무 당연하다. 기업윤리, 직업윤리가 비즈니스 형성이나 이윤 추구보다 앞설 필요가 있는 이유다. 상생하는 메커니즘은 이익을 수반하게 되는데, 그 이야기는 이익이 단순한 물리적 마진보다 고객의 신뢰에 더 큰 영향을 받는다는 것을 의미한다. 하지만 고객을 기만하며 그 주머니에서 돈을 꺼내는 것에만 관심을 가지는 사람들이 더 많다고 생각하기 때문에, 그녀가 더 기특하고 사랑스러웠다. 138억 년 전의 빅뱅 이후 지속되어 온 우주에 인간이 머물다 가는 시간은 100년도 채 안 된다. 우리는 그런 선물 같은 시간을 어떻게 보내야 할지 고민해 볼 필요가 있지 않을까?

회사의 어린이집에서 기다리고 있을 아이를 만나기 위해 종종걸음으로 걸어가는 그녀의 뒷모습을 보며, 꼭 그 고민에 대한 답을 찾게 되기를 진심으로 바랐다.