요즘 제주도에서 한 달 살아보기 이런 게 유행이래요

한 달이라면 어디든 살아보기엔 애매하기 짝이 없는 기간이다. 주변에 익숙해질 때 즈음이면 돌아올 준비를 해야 할 테니 말이다. 하지만 또 여행이라면 세상 어디라 해도 지겨워질 만한 기간이다. 언젠가 로마에서 일주일을 머물게 되었는데, 그 뜨거운 햇빛이 싫어 삼일차에 짐을 싸들고 공항으로 향했던 적도 있다. 곧 나가보아야 할 용무가 있어 시간이 걸리는 변경처리는 불가능하다는 뻔뻔한 이탈리아 항공사 직원 덕에 다시 숙소로 돌아오긴 했지만…

후배 중 하나가 제주에 집을 개조해서 게스트하우스를 만들었는데, 그런 사람들이 꽤 온대요

‘한 달을 산다?’하며 별생각 없이 넘겼는데, 바로 그다음 주에 제주도에 가게 되었다.

제주도는 어렸을 때 몇 번 가봤지만 특별히 좋았다는 기억이 없다. 게다가 하도 많이 들어서 식상한 것도 있다. 마치 이름만으로 질려버린 산토리니나 몽마르트르 언덕처럼. 그래서, 큰 기대는 없었다. 제주도에 간다기보다는 그냥 서울을 잠시 떠나는 게 오히려 더 큰 의미가 있었다. 누가 뭐래도 지금은 휴가철인 것이다.

이박삼일이면 여행 가방도 필요 없다. 셔츠 몇 개, 속옷 그리고 세면도구를 백팩에 쑤셔 넣고는 가볍게 비행기에 올랐다. 한 시간 남짓 비행이면 제주 공항에 도착이다. 짐을 찾느라 소란스러운 사람들 사이를 지나 공항 끝 자동문 앞에 서자 열리는 문 뒤에서 더운 공기가 훅 밀려온다. 나는 지치기 전에 얼른 차를 렌트한 후 목적지로 향했다. 머물 지역은 많이 알려지지 않아서 유명한 다른 지역들보다는 조용하다고 했다. 그렇게 한산한 거리를 달려 도착한 숙소는 독채 전체를 렌트해주는 방식인데, 아무래도 애초에 살기 위해 지어진 곳이라 그런지 잠시 머물기 위한 숙소들과는 조금 달랐다. 우선 그곳의 앞마당에는 커다란 연자방아가 있다.

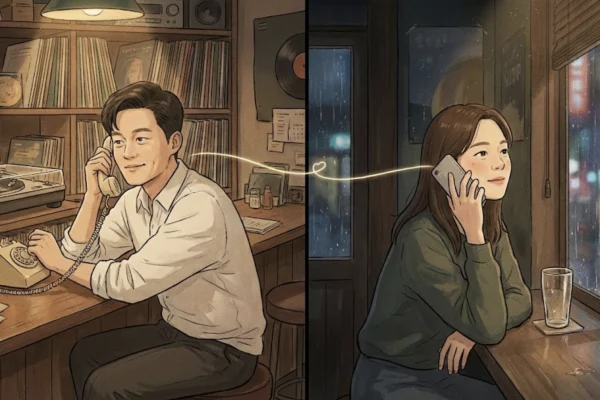

보통 호텔은 저녁에 피로를 풀고 푹 잠들 수 있는 기능에 집중한다. 일이든 여행이든 힘들게 하루를 보내고 들어오는 고객들이 최단시간에 효율적으로 피로를 풀 수 있어야 하기 때문이다. 관계자들은 고객이 방에 진입하자마자 편안하게 씻은 후 텔레비전을 보면서 침구에 안겨 잠들 수 있도록 동선을 구성하고 물건을 배치한다. 그런 노력으로 고객은 한치의 오차도 없이 최소한의 움직임으로 착착 침대까지 이동하게 된다. 문을 열자마자 에어컨이 켜지고, 침대에 누워 손을 뻗으면 협탁 위의 텔레비전 리모컨이 잡히는 식이다. 하지만, 살기 위한 집은 조금 다르다. 실용적이기보다는 마음의 평화를 줄 수 있어야 한다. 원하면 언제든지 라면을 끓여 먹을 수도 있어야 하고, 하루 종일 집안에 틀어박혀 음악만 들어도 답답하지 않아야 한다. 중고 레코드샵에서 LP를 사면 플레이하고 싶어 얼른 돌아가게 되는 곳. 가끔 앞마당으로 나와 연자방아를 돌리며 운동을 할 수 있으면 더할 나위 없겠지.(나는 운동에는 관심 없음)

에어컨 리모컨을 찾기 위해 한참 부산 떨어야 한다면 당신은 분명히 생활을 위한 집에 있는 것이다. 집에서는 애초에 그런 것이 협탁 위에 놓여있을 리가 없으니까.

그렇게 호텔보다는 집에 더 가까운 숙소에 짐을 풀고는, 허기진 배를 채우기 위해 근처를 무작정 돌아다니며 밥 먹을 곳을 찾았다. 그런데, 다니는 골목골목마다 아기자기하고 예쁜 가게들이 꽤 많다. 이렇게 숨어있으면 사람들이 찾기 힘들 것도 같은데, 막상 들어가 보면 자리가 꽤 차있다. 세상에 여행지에서 무계획으로 돌아다니는 건 나뿐인 것이다. 그중 한 식당에서 식사를 하고는 피곤해져서 바로 다시 숙소로 돌아갔다. 그리고는 앞마당에 앉아서 다음 끼니에 먹을 음식을 검색하고는 다시 잠깐 낮잠을 잤다. 제주도는 오후 다섯 시면 대부분의 식당들이 문을 닫기 때문에 조금만 늦장을 부리면 저녁을 먹을 곳이 없다. 물론 못 일어난다 해도 사놓은 식료품으로 한 끼 정도는 만들어 먹으면 된다. 집은 그러라고 있는 거니까.

숙소에 있을 때는 늘 거실의 오래된 라디오를 켜놓았는데, 앞마당에 누워있으면 열어둔 문틈으로 음악이 흘러나왔다. 귀 기울이는 게 아니라 들려서 듣는 음악도 꽤 매력 있다. 마치 택시 운전사 아저씨들이 틀어놓은 라디오처럼… 그때 흘러나왔던 스티비 원더의 ‘Overjoyed’는 아직도 내겐 제주도의 테마음악 같아서, 듣고 있으면 그곳의 하늘을 그대로 내 앞에 가져다준다.

2박 3일은 정말 짧은 기간이어서 가자마자 훅 집에 돌아오고 말았지만, 이제는 사람들이 왜 ‘제주도에서 한 달 살아보기’를 이야기하는지 조금은 알 것 같다는 생각이 들었다. 다음에 가게 된다면 꼭 성게 국수를 먹어보고 싶다.