무라카미 하루키가 꽤 오랜만에 신작, ‘도시와 그 불확실한 벽’으로 돌아왔습니다. 이 소설의 제목은 하루키의 팬이라면 꽤 익숙할 수밖에 없는데 1980년에 발표한 그의 중편소설과 타이틀이 같기 때문이에요. 하루키는 그 당시 해당 소설이 불완전하다 생각하여 출간하지 않았는데, 이후 동일한 소재를 그대로 사용하여 1985년 ‘세계의 끝과 하드보일드 원더랜드’를 출간하기도 했죠.

하루키는 처음 발표했던 ‘도시와 그 불확실한 벽’이 부족하다고 생각했지만, 해당 중편소설에서 이미 ‘불확실한 벽이 존재하는 도시’는 완성되어 있었다고 볼 수 있습니다. 이후 집필된 ‘세계의 끝과 하드보일드 원더랜드’나 신작인 장편, ’ 도시와 그 불확실한 벽‘에 등장하는 도시의 묘사를 보면 그 원작을 거의 그대로 사용하고 있거든요. 실제로 모든 작품에서 도시의 벽, 문지기, 도서관, 꿈 읽기, 퇴역군인, 일각수, 그림자 등은 동일하게 등장하며, 거의 동일한 의미로 묘사되고 있습니다.

가장 마지막에 출간된 ‘도시와 그 불확실한 벽’은 최초 중편이었던 동일 제목의 소설에 디테일을 추가하고, 후일담을 덧붙인 구조라고 보시면 됩니다. 하루키도 1장을 쓰고 멈추려 하다가 뒤의 2, 3장을 붙여 썼다고 후기에서 직접 이야기하고 있기도 하죠.

최초에 선보였던 ‘도시와 그 불확실한 벽’은 거칠고 생략적이지만 주제와 구성이 꽤 매력적인, 완성도 높은 작품이었다고 생각합니다. 이후 작가는 ‘세계의 끝과 하드보일드 원더랜드’에서 현실세계의 그림자 소년과 소년의 사랑 이야기를 근 미래의 오컬트적 스토리로 대체하며 새로운 이야기를 구성했어요. 이 작품에서 우리는 ‘불확실한 벽의 도시’를 보다 매끈한 문체로 만나볼 수 있었고, 기존 이야기와 어느 정도 유기적으로 연결된 – 물론 하루키적(불확실하고 불친절한) 스토리 라인이라는 전제조건 하에서 – 새로운 스토리도 감상할 수 있었습니다. 물론 테크니컬 하게는 그 톱니바퀴가 맞물려 돌아갔지만 그 두 세계 간의 유기적 연결이 부족하다는 생각이 드는 건 어쩔 수 없었죠. 세계의 끝은 이미 오래전에 스토리가 완성되어 있었고, 하드보일드 원더랜드 파트는 그 스토리에 맞추어 이후에 끼워 맞춰졌기 때문이에요. 덕분에 원작이 가지고 있던 아이덴티티는 희미해졌고, 그것이 작가에겐 만족스럽지 않았을 겁니다. 그런 이유로 ‘세계의 끝과 하드보일드 원더랜드’ 이후 그에게 ‘도시와 그 불확실한 벽’은 더 아픈 손가락이 되어버렸던 건 아닐까요?

아래는 스포일러가 있으니 책을 읽을 계획이 있는 사람이라면 읽지 않는 것을 권합니다.

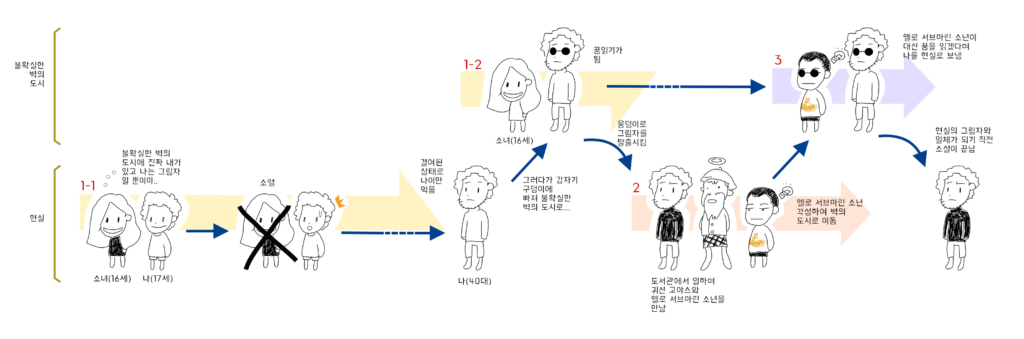

우선 이 작품의 구조를 대충 살펴볼까요? 1장은 중편과 완전히 흐름이 같은데, 하루키는 어린 소녀와 소년이 등장하는 중편의 첫 장면을 길게 늘여 쓰며 그 둘의 관계에 혼을 불어넣었습니다. 그리고, ‘불확실한 벽이 있는 도시’와 현실의 관계를 보다 상세히 설명하고 있죠. 최초 작품에서는 도시에서 주인공과 그림자가 함께 탈출하지만, 장편에서는 그림자만 탈출을 한다는 차이점도 있습니다.

최초 작가의 의도는 도시에서 탈출하여 현실을 마주하는 것이었다고 생각하는데, ‘세계의 끝과 하드보일드 원더랜드’에서는 스토리의 연결 때문에 그림자만 탈출시켜야 했죠. 마찬가지로 장편에서도 2,3장을 구성하기 위해서는 본체를 도시에 남겨둘 수밖에 없었어요.(하지만, 장편에서는 결국 본체도 도시를 탈출하게 됨)

2장은 그림자만을 탈출시켰지만 어떤 이유인지 자신도 다시 현실로 복귀해 살아가는 이야기를 다루고 있어요. 여기서 나는 현실 세계의 도서관 속에서 비현실적인 상황을 맞이한 채로 하루하루를 살아가다가 ‘불확실한 벽이 있는 도시’를 아는 자폐 소년을 만나게 됩니다. 3장은 이 자폐 소년이 여전히 불확실한 벽의 세계에 살고 있는 나를 다시 현실 세계로 보내는 이야기예요.(이 사실로 독자들은 현실에서 도서관장을 하고 있던 이가 그림자였다는 걸 알게 됨)

원래 이 소설은 작가 말대로 1장으로 종결되는 이야기였습니다. 아마 그때는 최초 작품처럼 마을에서 그림자와 본체가 함께 탈출하는 결말이었으리라 생각해요. 하지만 이후 작가는 이야기를 더 늘려야겠다고 생각했고 , 스토리를 위해 ‘세계의 끝과 하드보일드 원더랜드’처럼 그림자만을 도시에서 탈출시켰을 것 같아요. 이야기의 마지막에 내가 돌아오는 결말을 만들려면 어쩔 수가 없었겠죠.

이 소설에서 현실과 불확실한 벽이 있는 도시가 의미하는 것, 본체와 그림자가 의미하는 것, 퇴역군인이 만났던 여인의 왼쪽 얼굴이 나타내는 것은 모두 독자 나름대로 여러 가지 해석이 가능하다고 생각해요. 그렇게 떡밥을 제대로 회수하지 않거나 열린 결말로 독자의 상상력에 뒤를 맡기는 것은 하루키 소설의 특성이자, 하루키의 성향이기도 하죠. 중의적 해석이 가능하겠지만 그래도 불확실한 벽의 도시는 관념 속의 세상에 가깝습니다. 그림자가 없는 – 고야스의 말을 빌리자면 그림자가 없는 사람이란 죽은 사람 – 사람들이 사는 불확실한 벽이 있는 도시는, 시간이 흐르지 않는 영원의 장소이면서 또한 죽은 자들을 위한 세상의 끝이기도 합니다. 이러한 설정 안에서 하루키는 독자들에게 늙어가야 하고 고통스럽고 힘들기만 한 삶일지라도 세상을 등지며 고요 속에 살기보다는 현실로 나오라고 이야기하고 있어요.

좋아하는 작가의 신작을 마주하는 동안만큼은 오롯이 나 혼자 즐길 수 있는 축제기간이었습니다. 하지만, 개인적으로 신작인 ‘도시, 그 불확실한 벽’은 기대에 못 미치는 작품이었다고 말하고 싶어요. 세계의 끝 이야기의 신선함은 최초 중편에서 맛보았고, 묘사를 위한 맛깔난 문체나 표현은 ‘세계의 끝과 하드보일드 원더랜드’에서 이미 접했기 때문이에요. 이미 단물이 다 빠져버렸달까? 물론 ‘세계의 끝’ 이야기에 더 많은 디테일을 덧붙이긴 했지만, 남의 시선 따위는 신경 쓰지 않으며 한껏 멋 부리고 젠체하던 전작의 문장들이 – 어설프긴 하지만 – 제겐 더 가슴에 와닿았던 것 같습니다. 한층 겸손해지고 진중해진 그의 문체는 자연스럽고 흠잡을 데 없지만, 그와 함께 반짝이던 무엇도 자취를 감추어버린 것 같다는 느낌을 지울 수가 없어요. 멋들어진 문장만으로 꼬리 물듯 다음 문장을 이어 읽게 만들던 하루키의 힘을 이번 작품에서는 느낄 수가 없었습니다. 하지만, 곧 더 새롭고 멋진 작품을 만나볼 수 있으리라는 기대는 이 작품을 기다리던 때와 조금도 달라지지 않았다는 것을 이야기하고 싶네요.

마지막으로 가장 인상 깊었던 장면으로 마무리하자면, 작품 후반부에 그가 점점 젊어지면서 그녀와 함께 냇물의 상류로 걸어 올라가는 부분이 생각납니다. 이 장면은 최초 중편 소설의 도입부와 수미상관을 이루고 있는데, 중편에서는 현실이었고 장편에서는 그렇지 않은 것도 재미있죠. 30년을 연결하는 매직 리얼리즘이랄까?

어쨌든 빨리 그의 또 다른 작품을 만나볼 수 있게 되길 바랍니다.