같이 일하던 친구 중 하나가 다른 곳으로 가게 되어 점심으로 일하는 곳 근처의 오마카세(셰프가 주는 대로 요리를 받아먹는 코스로 ‘오마카세’는 ‘맡긴다’는 뜻의 일본어)를 하는 일식집에 갔다.

회사 근처에 이런 곳이 있을 줄은 정말 몰랐다. 그 식당이 있는 신축 건물은 자주 지나다니던 길가에 있었는데, 들여다보니 1층에 편의점 하나를 제외하고는 모두 입주를 기다리는 공간이었다. 이런 건물의 2층에 식당이, 그것도 오마카세를 제공하는 일식집이 있다니!

이런 환경이라면 ‘어 오마카세 집이 여기에 있네. 한번 먹어볼까?’하는 경우는 발생하지 않을 텐데… 제대로 된 간판 조차 없는 것이다. 우리는 작동하지 않는 엘리베이터를 지나 계단을 사용해서 2층의 일식집으로 올라갔다. 분명히 그곳에는 제주도의 하루방처럼, 이스터섬의 모아이 석상처럼, 일식집이 존재했다.

안으로 들어가 보니 주방 쪽에는 셰프들을 바라보며 앉을 수 있게 기역자로 식탁이 놓여 있었다. 그리고, 그것이 식사를 할 수 있는 유일한 테이블이었다. 그 앞에는 이미 꽤 많은 사람들이 앉아있었고, 우리가 앉자 더 이상 앉을자리는 없었다. 한마디로 ‘예약 완료’

도대체 이 사람들은 어떻게 이 곳을 알고 찾아온 걸까? 아니 그전에 예약을 한 친구는 어떻게 여기를 알아 낸거지? 궁금했지만, 배가 몹시 고팠기 때문에 우선 식사부터 하기로 했다.

셰프는 초밥 접시를 줄 때마다 회의 이름을 이야기해주었는데, 마스크를 쓰고 있어서 그런지 잘 들리지 않았다. 하지만, 셰프와 가까이 앉아있던 친구의 복명복창 덕에 매번 무언지 제대로 알고 먹을 수 있었다. 고마웠다. 사실 그렇게 까지는 안 해도 됐다. 물론 그 친구도 그렇게까지 할 생각은 아니었던 것 같다. 하지만 어느새 그가 호의를 베푼다는 생각은 사라지고, 우리는 점점 그 친구를 이 식당에서 확성기 역할의 아르바이트를 하는 점원처럼 대했다. 셰프가 뭐라고 이야기할 때마다 사람들은 하나같이 그 친구를 쳐다봤고, 그 친구는 매번 안간힘을 쓰면서 들은 내용을 커다랗게 우리에게 다시 이야기해주었다. 그의 복명복창은 시급 오천 원이 부족하다는 알바의 울부짖음처럼 들렸다. 반면에 셰프의 목소리는 이틀 동안 피를 빨지 못한 모기의 날개소리와 진배없었다. 그럼에도 둘은 희한하게 조화로웠고, 이상하게 어울렸다. 마치 셜록 홈즈와 그의 명콤비 왓슨처럼.

그렇게 한 여덟 접시가 나온 직후였을 것이다. 또 새로운 접시가 우리 앞에 도착했고, 셰프는 뭐라고 웅얼거렸으며, 그 친구는 미간을 접으며 또 그 소리를 듣기 위해 안간힘을 썼다. 그리고는 우리에게 커다랗게 외쳤다!

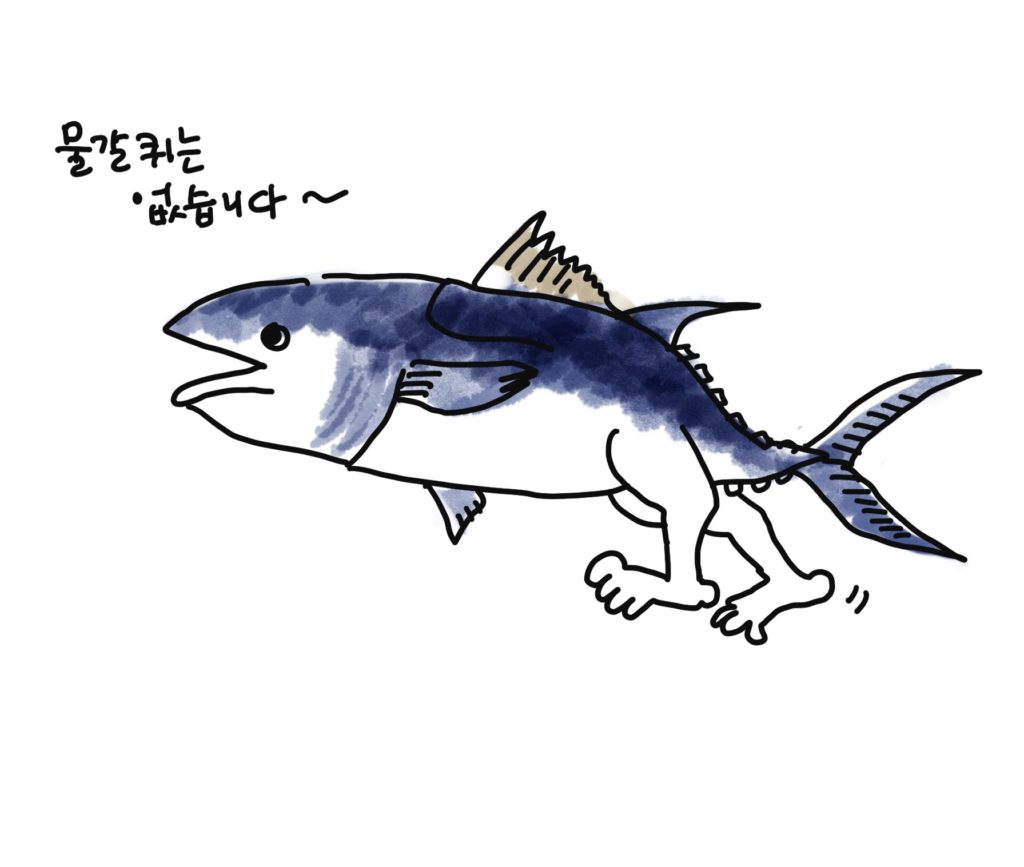

참치 다릿살

참치가 다리가 있었나요?

저는 오늘 처음 먹어봤습니다.