‘자 마취가 좀 따끔합니다.’

의사가 가느다란 주사로 입 안 여기저기를 찔러대며 이야기했다. 잇몸은 처음엔 따끔하다가 점점 남의 살처럼 무감각해졌다. 마치 사후 경직이 시작된 시체의 살처럼.

‘저는 임플란트 시술을 할 때 이까지 같이 심는 건 줄 알았어요.’

‘다들 그렇게 생각합니다. 임플란트라는 게 감기나 장염처럼 어렸을 때부터 종종 경험해오던 것과는 다르니까요. 그런데, 그전에 이 본도 안 떴잖아요? 상식적으로 심을 게 없는데. 하하.’

순간적으로 얼굴이 달아오르는 것을 느꼈다.

‘아 이전에 엑스레이 몇 번 찍어서, 혹시 그걸로 미리 만들어두셨나 했죠.’

‘그건 이차원 이잖아요. 새로 해 넣을 이와 잘 물리도록 만들려면 그것 가지고는 안되죠. 이과라고 하지 않으셨나요?’

‘하하. 그냥 농담한 거예요.’

가만히 있을걸.

‘한 20분만 대기실에 계세요. 그 정도면 마취가 될 겁니다. 마취가 되면 바로 시술에 들어갈게요.’

대기실에서 임플란트에 대해 검색을 하고 있었는데, 의사가 다시 부르는 소리가 들렸다. 나는 다시 수술 의자로 돌아가 앉아서는 어떻게 의사에게 무안을 돌려줄 수 있을지 고민했다. 그러는 동안 간호사 둘이 의사 뒤쪽과 내 왼편으로 각각 다가와 섰다.

‘자 간단하긴 하지만 수술이니까 입 주변을 소독하고, 얼굴에 수술포를 덮을 거예요.’

그 말이 끝나자마자 의사는 핀셋으로 소독솜을 집어 입 주변을 문지르기 시작했고, 나는 온몸에 한기를 느꼈다. 수술포를 얼굴에 덮자 주변이 온통 암흑이다. 아마 내 입은 골프장 그린 안의 홀 같아 보이겠지. 의사는 골프를 좋아한다고 했었다.

‘이거 깃대만 꽂으면 딱…’

의사가 혼자 중얼거렸다.

‘소독을 하는데 이 수술포는 왜 덮는 거예요? 위생 하고는 상관없는 거죠?’

‘장시간 수술하면서 빨간색을 계속 보면 눈에 피로가 오고 잔상이 남거든요. 잇몸뼈를 뚫어야 하는데, 볼을 뚫으면 안 되잖아요. 하하’

그러면 큰일이다.

‘오늘 하는 건 식립인데, 잇몸뼈에 구멍을 내고 고정체 – 픽스처 fixture라고도 하는데 – 를 심는 거예요. 그다음에 그 픽스처에 커버스크류 cover screw를 연결할 거예요. 그러면 끝이죠.’

‘커버스크류가 뭐예요?’

‘나중에 보철물(인조 이빨)과 잇몸뼈에 심어져 있는 픽스처를 어버트먼트 abutment라는 것으로 연결하는데, 그때 그 어버트먼트가 잘 맞도록 미리 위치를 잡아두는 거예요. 단추 끼워둔다고 생각하시면 됩니다.’

‘단추를 끼운다고요? 이빨에 단추를요?’

의사는 무시하고 계속 말을 이어나갔다.

‘자 마취가 되었는지 살짝 건드려볼게요. 느낌이 있나요?’

‘네, 뭔가 아득한 벽을 두드리는 느낌이에요.’

‘아직 안 건드렸는데…’

마음의 준비가 안되어서 조금 포즈를 두고 싶었는데, 의사가 사기를 칠 줄을 꿈에도 몰랐다.

‘그냥 시작할게요.’

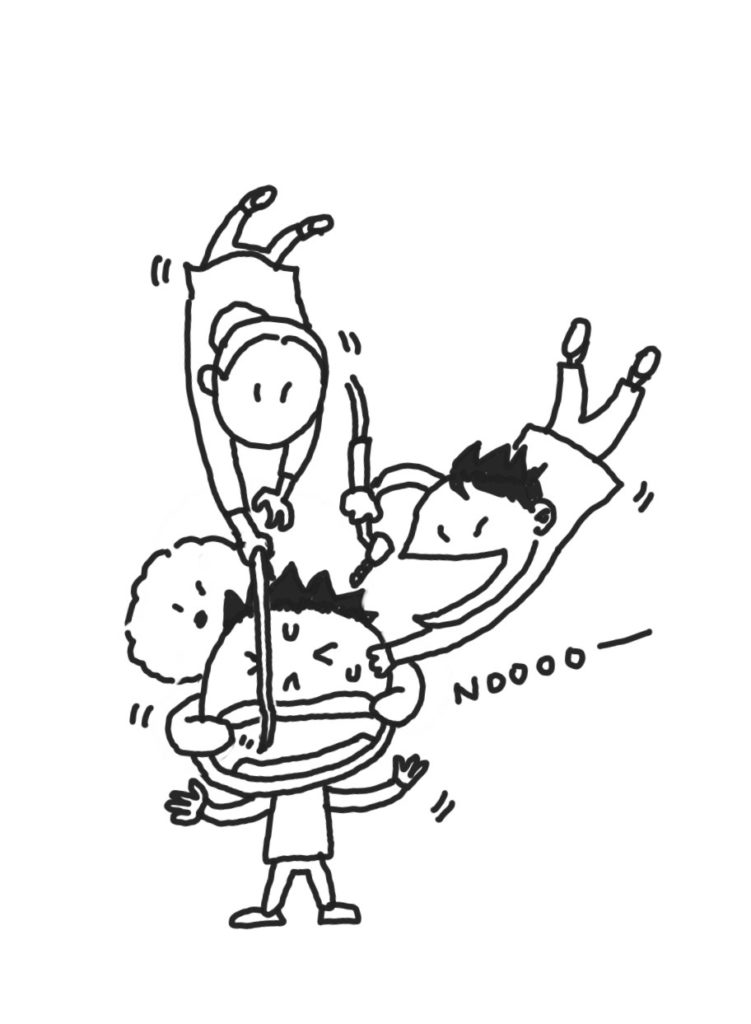

‘잠깐만요!’

‘… 왜요?’

‘아직 마취가 덜 되었을 수도 있잖아요.’

‘지금 이렇게 이빨을 쥐고 있는데도 모르고 있잖아요.’

‘정말요?’

‘거짓말입니다. 이빨을 쥐었으면 그렇게 말을 편하게 하실 수가 없죠.’

이젠 만회고 뭐고 빨리 끝났으면 좋겠다는 생각뿐이었다.

‘십 미리 드릴 주세요.’

의사가 이야기하자 간호사가 무언가 묵직한 것을 의사에게 건네주는 것이 느껴졌다.

‘자 입을 크게 벌리세요. 턱을 아래로 내리시고요.’

‘아….’

‘턱을 들지 마시고, 목 쪽으로 붙이시라고요. 그걸 못하네.’

‘네?’

‘아니에요. 혼잣말이에요. 수술 중에 침이 나와도 걱정 안 하셔도 됩니다. 간호사들이 다 빨아들일 거예요. 그래도, 침이 고이는 게 느껴지면 그냥 목구멍으로 넘기세요. 아시겠죠? 아 진짜, 턱으로 가슴을 가리키시라니까요?’

‘.. 누구 가슴이요?’

‘네 가.. 아니, 환자분 가슴이죠 당연히!’

‘왼쪽이요?’

‘그냥 제가 알아서 할게요.’

의사는 손으로 내 턱을 누르며 이야기했다.

‘실제 진동보다 더 강하게 느껴지니 겁내지 않으셔도 됩니다.’

‘드르르르륵…’

어금니 아래쪽 치조골에 살짝 통증이 느껴졌다. 제기랄 아직 마취가 완전히 되지 않았나? 하지만, 참을만했다. 그런데, 십 미리 드릴이면 일 센티미터라는 건데, 대체 얼마나 넓은 구멍을 뚫는 거지? 지름 일 센티미터 드릴이면 치조골 근방을 아예 다 뭉갤 수 있는 것 아닐까? 덜컥 겁이 났다. 일미리를 달라고 해야 하는데, 실수로 십 미리를 달라고 했을지도 모른다. 하지만, 의사가 실수했다는 것을 인정하고 싶지는 않을 테니까. (나라도 그랬을 것 같다) 어떻게든 폭 십 미리 드릴로 해결하려 용을 쓰고 있는 것이리라. 아무리 긍정적으로 생각하려 해도 – 치조골이 식탁 상판도 아니고 – 폭 일 센티의 나사골을 만든다는 게 말이 되나? 그 정도면 책상다리도 고정시킬 수 있을 것 같다.

‘이번엔 십이 미리 드릴 주세요.’

이건 정말 가만히 있어서는 안 될 상황 같았다.

‘어이어..의사언앵님…!’

‘네? 잠시만요. 여기 피 석션 좀..’

간호사가 급히 석션용 호스로 어금니 치조골 근처를 긁어 댔다. 미처 빨아들이지 못한 피가 목구멍으로 넘어왔다. 비릿한 피 냄새가 났다.

‘일 센티는 너무 폭이 넓은 것 아닌가요?’

‘…. 길이에요.’

‘무슨 길이요?’

‘아니, 드릴의 길이가 일 센티라고요. 폭이 아니고.’

‘아.. 아하…’

나는 수술이 끝날 때까지 아무 소리도 할 수 없었다.