이 세상은 언젠가부터 너무 거대하고 복잡해져서 혼자서는 아무것도 할 수 없게 되어버렸다. 그런 건 분명히 누구의 의지도 아니었을 테지만, 어쨌든 내가 태어날 때부터 사회는 이미 그랬다.

최초 계급사회 이후로 대다수는 조직의 목표 달성을 위한 도구 역할을 성실히 수행해 왔지만, 조직이 거대해질수록 개인의 역할과 조직 목표 사이의 괴리는 점점 커져만 갔다. 그리고 그렇게 둘 사이의 연결이 점점 희미해질수록 사람들은 더 안심할 수 있었다. 책임의 굴레에서 벗어날 수 있었기 때문이다. 거대한 기계 속의 작은 톱니바퀴는 성실히 돌아가기만 하면 된다. 그 기계가 자동차를 만들던, 무기를 만들던, 사람들의 머리를 조준하여 실탄을 날리는 드론을 만들던 말이다.

몇 년 전 구글에서 ‘프로젝트 메이븐(미국 정부 펜타곤의 머신러닝을 활용한 무인 항공기의 타깃 식별력 향상 프로젝트)’에 참여하기로 하고 그들의 행동강령에서 ‘Don’t be evil’을 삭제했다는 소식을 들었을 때, 인류가 하는 모든 일이 정말 ‘인류를 위해 필요한 일인가?’ 하는 생각을 하지 않을 수 없었다. 구글의 몇몇 개발자들은 사직하기도 하고, 피차이(구글의 CEO)에게 탄원서를 제출하기도 했지만, 대부분의 직원은 자신들이 그런 일에 도움을 주게 되는지도 모르는 채 톱니바퀴 마냥 묵묵히 일하고 있다.

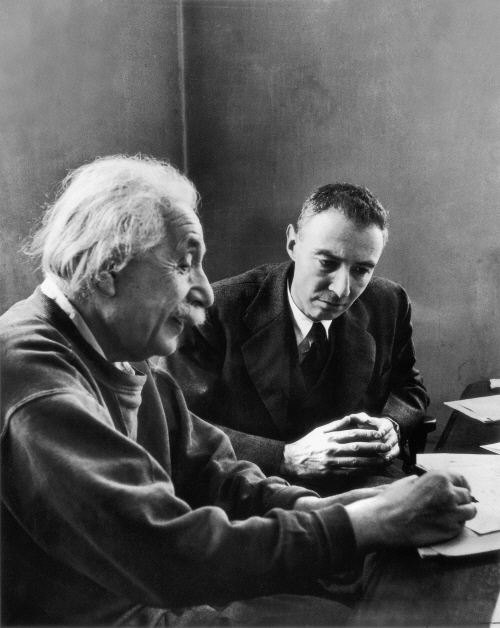

사람들은 이세돌을 이긴 알파고에 열광하지만, 그 딥러닝 테크놀로지로 도시에서 길바닥과 사람들 얼굴을 정확하게 구분해 내어 탄알 한 개의 낭비도 없이 그것에 실탄을 박는 기술을 만들어낼 수도 있다. 물론 몸에서 암세포와 일반 세포를 정확히 구분해낼 수도 있긴 하겠지만… 어쨌든, 뭐든 일단 만들어지면 되돌릴 수는 없다. 그것과 함께 살아가야 하는 것이다. 게다가 특정 기술을 안 좋게 사용하는 방법은 정신병자만 생각해낼 수 있는 게 아니다. 나쁜 사람이라고 하기 힘든 아인슈타인도 나치의 공포로 원자폭탄을 개발해야 한다는 맨해튼 계획 제안 편지를 쓰고 말았으니까. 결국, 이 사회가 어떤 시도도 긍정적으로 포장될 수 있을 정도로 거대하고 복잡한 것이 문제인 것이다.

조선 시대에는 사람들이 지금처럼 오래 살지는 못했지만, 적어도 한순간에 지구가 인류에 의해 멸망할 수 있는 위기는 존재하지 않았다. 적어도 그때 태어났더라면 요즘처럼 뭐가 진실인지 거짓인지도 알 수 없는 상태로 혼란스러운 하루하루를 보내지는 않았을 텐데 말이다.

Now we are all sons of bitches!(우리는 이제 모두 개자식들이야!)

케네스 베인브리지가 맨해튼 계획으로 첫 원폭실험(트리니티)을 한 후 했던 말을 들으며 ‘조금 젠체하는 마음도 있지 않았을까?’ 했더랬다. 그런 생각을 하고 나니 그 실험에 참여했던 사람들이 진정 개자식인 것처럼 느껴졌다. 구글의 클라우드 비즈니스의 CEO인 다이앤 그린도 나중에 비슷한 이야기를 하게 될지도 모르는 상황이지만, 역시 그런 이유로 ‘텐서플로우(TensorFlow: 구글의 딥러닝 플랫폼 서비스)’ 서버를 폭파시켜 버리자고 할 수도 없다. 이미 이 세상은 너무 복잡해져 버렸고, 텐서플로우가 있어야만 하는 이유를 수백 개쯤은 금방 줄줄 읊을 수 있기 때문이다.

불행하게도 우리가 기댈 것은 이제 ‘존 코너’나 ‘어벤저스’ 뿐일지도 모른다.