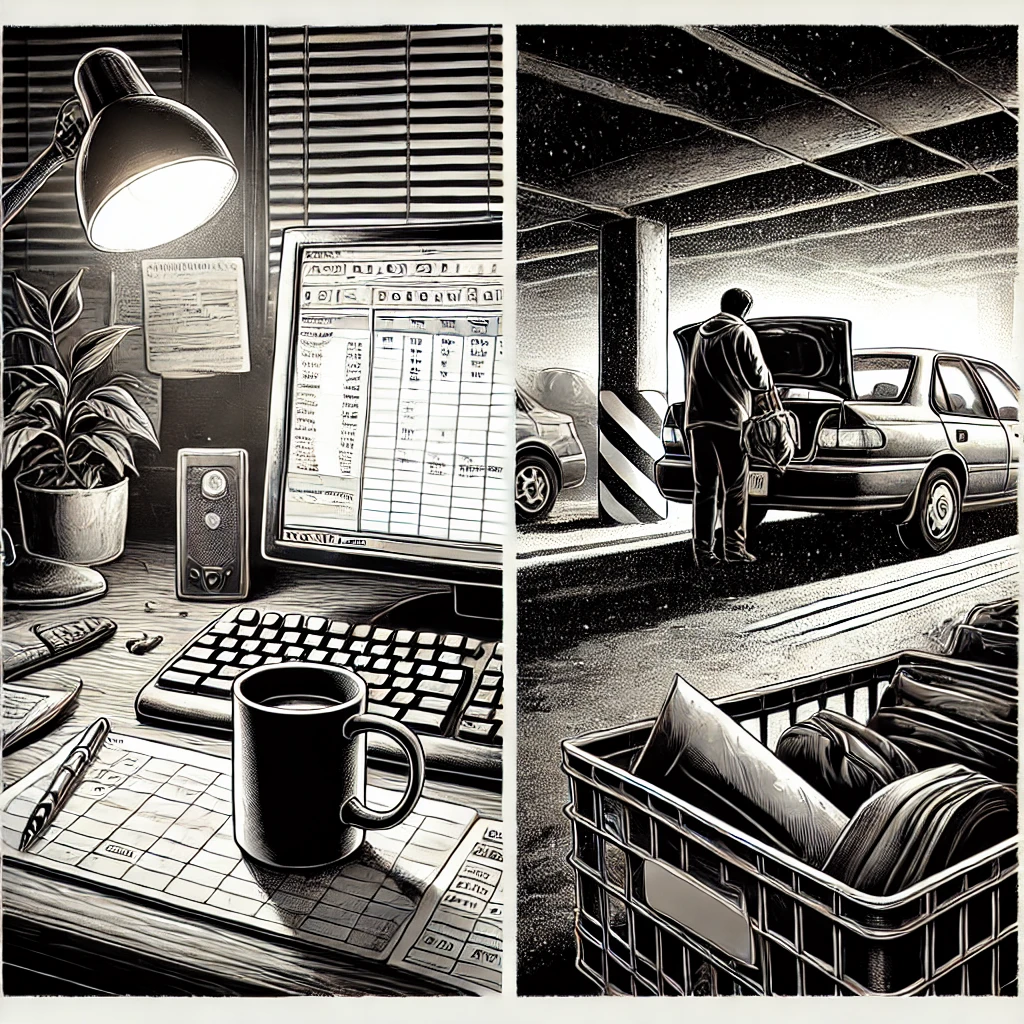

오늘은 평소보다 조금 일찍 건물에 도착했다. 사물함에서 키보드, 마우스 등을 꺼내 들고 자리에 와서는 퍼즐을 맞추듯 하나하나 연결한다. 가끔 같은 일을 반복하고 있다는 것을 문득 깨닫게 되는 때가 있고, 이어 ‘대체 얼마나 이 일을 해왔던 거지?’ 생각한다. 사물함 사용은 벌써 사 년 차다. 모니터가 환해지는 것을 확인하고는 책상 귀퉁이에 놓여있던 컵을 들고 일어선다. 어제 그대로 놓아두어 커피가 말라붙어버린 컵을 물에 불려 닦은 후, 머신에서 커피를 내렸다. 커피가 갈리는 요란한 소리와 함께 옅은 커피 향이 주위에 흩어진다.

크리스마스이브치고는 조용한 아침이지만, 언제는 시끌벅적했던 것도 아니다. 휴가를 낸 사람들이 많은 건지 열 시가 넘어서까지 사무실은 한산하고 쓸쓸했다. 데이터를 잔뜩 붙여 넣고는 머리를 쥐어짜던 엑셀을 다시 열어 어제 오후의 전투기록을 더듬고 있는데, 상무가 메신저로 잠깐 자리에서 보자고 한다.

‘저는 오늘 까지래요.’

그게 무슨 말이지?

‘열심히 했으니 후회는 없는 것 같아요.’

언제나처럼 덤덤하게 이야기하고 있지만, 평소와는 다르다는 걸 나는 분명히 알 수 있었다.

‘사장님과 점심을 먹고, 바로 지하추차장에서 나가려고요. 제가 연락드리면 여기 몇 개 정리해 둔 짐을 가져다주실 수 있을까요?’

나는 언제쯤이면 이런 때 어떤 말을 해야 하는지 알 수 있게 되는 걸까?

상무가 조금 먼저 나갔고, 나도 친구와 근처에서 점심을 먹기로 했어서 바로 건물을 나왔다. 아침에는 꽤 추웠는데, 오후가 되어서 그런지 날씨가 많이 풀려 있었다. 겨울에 건물 안보다 밖이 더 따뜻할 수도 있구나. 세상에는 경험하고는 있지만 이해가 안 가는 게 한둘도 아니고, 그런 게 그다지 중요한 것도 아니다. 나는 약속장소를 향해 천천히 걷기 시작했다. 식당에 먼저 도착한 나는 친구가 메시지로 알려준 메뉴를 주문했다. 헐레벌떡 들어온 그녀는 자리 옆에 서서 코트를 벗으며 이야기한다.

‘군만두도 시키면 안 돼요?’

물론 된다. 사실 이미 주문도 했다. 우리는 우육탕면을 먹으면서 서로 회사 이야기를 한 두 개씩 공유했다. 그녀는 팀장 이야기를 했고, 나는 상무 이야기를 했다. 내가 말을 하고 있는데도 남의 이야기를 듣는 것 같은 이상한 기분.

상무는 내가 아는 사람들 중에 가장 열심히 일을 했던 사람이다. 그렇게 일 년 내내 휴가도 제대로 못 가다가, 지난주 목요일 즈음 올해 처음으로 반차를 냈었다. 그게 내가 기억하는 유일한 휴가였다.

‘그냥 하루를 내세요. 반차는 건물을 나서자마자 끝나버린다니까요?’

말없이 싱긋 웃는 상무. 하지만 다음날 나는 꽤 근사하게 보낸 휴가 이야기를 들었다. 상무는 집에 가자마자 편한 옷으로 갈아입고는 시험이 끝나서 일찍 들어온 딸과 시시콜콜한 이야기를 나누었다고 한다. 한참 이야기를 했는데도 아직 바깥은 환했고, 그게 너무 좋았다. 창틀에 반사되어 반짝거리는 햇빛에 행복해졌다. 평일 햇살 아래 사무실이 아니라는 것만으로도 새로웠다. 간단히 간식을 나눠먹은 후 딸은 친구를 만나러 나갔고, 상무는 소파에 누워 텔레비전을 켰다. 그리고는 구독하고 있지만 제대로 본 적이 없었던 넷플릭스를 열었다. 큐레이션 되는 타이틀 사이를 내비게이션 하는 것만으로도 즐거웠다. 그렇게 한참 동안을 영화 소개 스틸컷만 뒤져보다가 스르륵 잠이 들었던 상무. 그야말로 평화스러운 평일의 낮잠이었다. 그렇게 흔한 패턴으로 즐거운 반차를 보낸 지 일주일도 채 지나지 않았다.

뒷문을 열고 들고 내려 온 온 짐을 뒷자리에 실었다. 이동하는 도중에 흔들려 떨어지지 않도록 신경 써서 차곡차곡 쌓았다. 평소에 상무는 운전을 터프하게 한다. 그렇게 퍼즐을 맞추듯 짐을 쌓던 기억만 계속 머릿속에 맴돈다. 어떻게 인사를 했더라? 기억이 나지 않는다. 뭔가 당부를 했던 것 같기도 하고, 고맙다는 말을 들은 것도 같다. 고마운 건 나였는데 정작 나는 아무 말도 하지 못했다. 상무는 언제나처럼 군더더기 없는 드라이브로 좁은 주차장을 휙 빠져나갔고, 나는 다시 사무실로 올라왔다. 그 공간은 오전보다 한층 더 싸늘하고 을씨년스러웠다.