함께 일하는 사람들과 강릉에 갔다.

동료 중 하나가 KTX로 후딱 다녀오면 점심때 출발해서 저녁이면 돌아올 수 있다고 했다. 매일 회벽에 둘러싸여 모니터만 바라보고 있으니 그 정도라면 오랜만에 한번 휙 다녀오는 것도 괜찮을 것 같았다. 인터넷을 확인하니 청량리역에서 떠나면 강릉까지 한 시간 반 정도 걸린다. 그러고 보니 작년 제주도에 다녀온 이후로 바다를 한 번도 보지 못했다. 물론 매년 바다를 봐야 하는 건 아니지만…

평소보다 조금 한가한 날, 우리는 가방을 그대로 들쳐 메고 강릉으로 향했다. 도착할 때까지 뭘 할까 뒤적거리는 사이에 벌써 열차는 양평을 지나고 있다.

옛날에는 강릉에 가려면 고속버스를 타고 다섯 시간은 달렸다. 어려서부터 멀미가 심했던 나는 대관령을 건너는 게 그렇게 고통스러울 수가 없었다. 구불구불 끝도 없는 대관령은 늘 구동 중인 원심분리기처럼 내 몸에서 정신을 유리시켜버렸는데, 그 우주유영은 늘 대관령의 끝자락에 있는 하제민원 즈음을 지날 때까지 이어졌다. 하지만 2015년 말, 평창군 진부면과 강릉시 성산면을 관통하는 총길이 22킬로미터의 대관령 터널이 완공되었고, 그 이후 버스로 5시간이 넘게 걸리던 서울-강릉의 주행시간은 한 시간 반 정도로 단축되어 버렸다.(할렐루야) 덕분에 강릉과 서울은 일일생활권으로 묶이고, 평창 올림픽도 성공적으로 개최할 수 있었다는 이야기.

어쨌든 그 덕에 멀미 걱정 없이 편안하게 강릉에 도착해서는 유명하다는 초당순두부를 먹고, 바로 안목해변 카페거리로 향했다. 안목해변 다음 목표는 신사임당의 생가인 오죽헌이었지만, 한번 바다를 본 우리는 볕 좋은 해변 근처의 카페 옥상에 눌러앉아버리고 말았다. 하긴 서울에서 낙성대를 수없이 지나쳤어도 강감찬 장군의 생가를 방문해본 적은 없다. ‘뭐든 그 자리에 잘 있으면 된거지 뭐.’ 하고 있는데, 누군가가 바다를 보면서 한마디 던진다.

동료 A: 여기서 저 수평선까지 거리가 얼마나 될까?

동료 B: 글쎄요? 한 10킬로? 100킬로?

궁금하면 계산하면 된다.

— 내가 계산해 줄게.

나는 늘 펜과 수첩을 가지고 다니기 때문에 그런 것쯤은 식은 죽 먹기다.

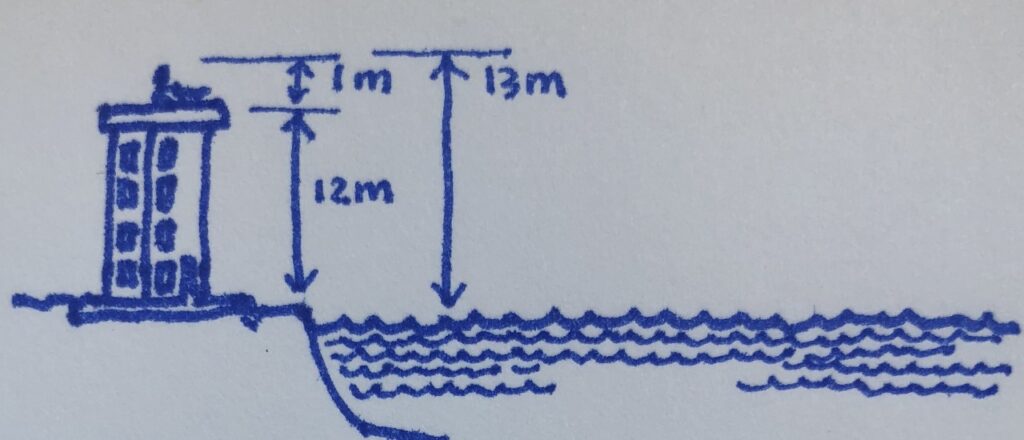

— 우선 우리가 4층 건물의 옥상에 있고, 자리에 앉아서 바다 쪽을 보고 있으니까. 건물의 한 층을 3m라고 가정하면, 우리가 바다를 보는 눈높이는 지면에서부터 13m 정도.

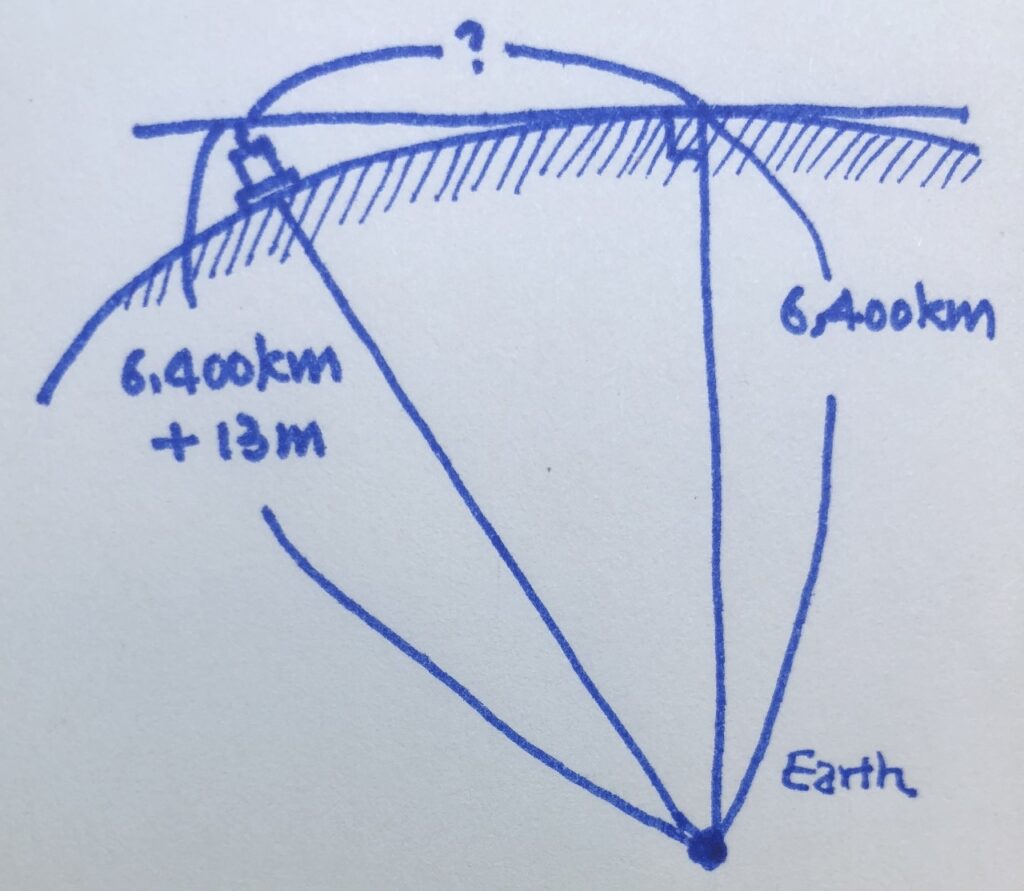

— 그리고, 우리 시선을 수면과 맞닿는 부분까지 직선으로 표현하면, 지구의 중심으로부터 직각 삼각형을 그릴 수 있잖아. 이렇게

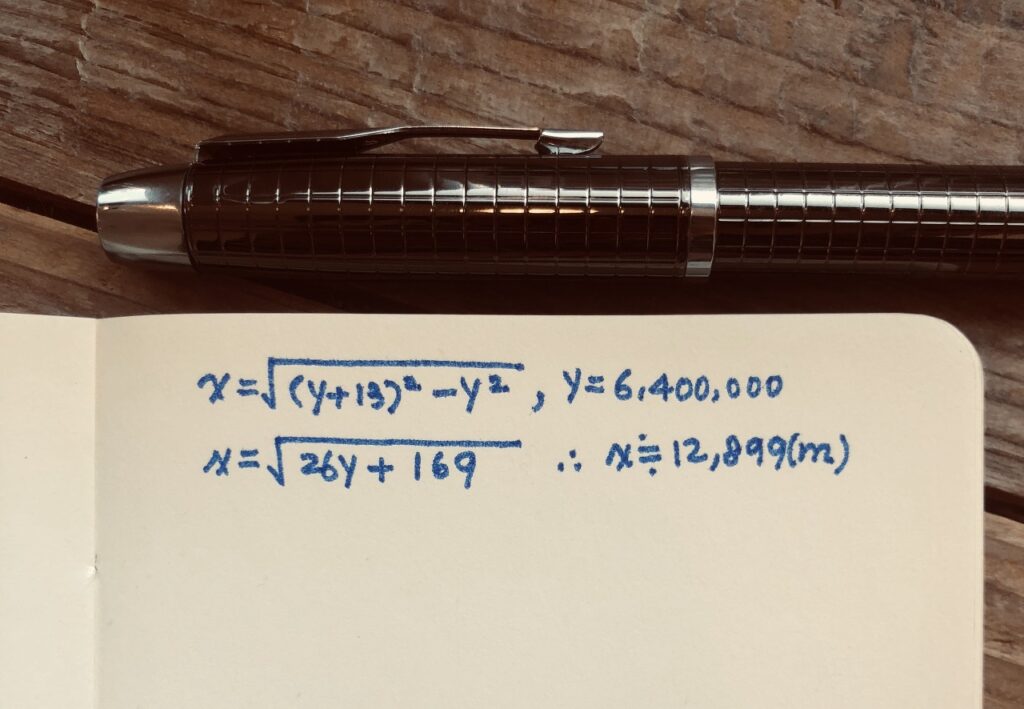

— 자 이제 우리가 구하고 싶은 거리를 x로 놓고, 항의 전개를 편하게 하기 위해서 지구의 반지름을 y라고 하자고. 여기에 피타고라스의 정리를 적용하면, 가장 긴 변인 (지구의 반지름+13m)의 제곱은 다른 두 변인 지구의 반지름, y의 제곱과 구하고 싶은 거리, x의 제곱을 더한 값과 같게 되지? 자. 이제 전개를 하고 지구의 반지름인 6,400km를 y에 대입해서 계산만 하면 돼.

식을 전개하고 불필요한 변수를 소거하면서 해를 구하고 있는데, 갑자기 사람들이 ‘우리는 담배 좀 피우고 올게요. 계산하고 계세요.’ 한다. 그동안 스마트폰의 공학용 계산기를 사용해서 금방 거리를 구할 수 있었는데, 그 거리는 13킬로 정도로 자전거를 달리면 한 시간 정도에 충분히 닿을 수 있는 거리다. 조금 기다리니 사람들이 계단을 오르는 소리가 들렸다.

— 거리 구했어. 거리는 있잖아.

동료 B: 아 그런데, 오죽헌 안 가봐도 될까요?

동료 A: 여기까지 왔는데 오죽헌 정도는 가봐야 할 것 같은데….

동료 B: 그럼 빨리 움직이죠!

— …

(서울의 강감찬 장군 생가도 한번 안 가는 사람들이 오죽헌에는 뭐하러 가냐고! 그보다 그렇게 궁금해하던 거리를 구했다니까. 조금 전에 100킬로 아니냐고 했지? 실제 거리와의 갭을 알게 되면 상당히 놀랄텐데?)

동료 B: 그런데, 신사임당은 이름이 임당이에요? 사임당이에요?

동료 A: 사임당이지.

동료 B: 그거 본명이에요? 가명이에요?

(거기서 가명이 왜 나옵니까. 사임은 호잖아. 이름은 제대로 나와 있는 문헌이 없어. 그리고, 거리는 13킬로라니까?)

하지만, 사람들은 사임당이 별명이든, 암호명이든, 혹은 그녀가 신사이든 별 상관없다는 표정으로 천천히 건물을 내려가고 있었다.