올해 노벨문학상은 주로 자신의 이야기를 글로 엮는 아니 에르노라는 페미니스트 작가에게 돌아갔다. 2020년 수상자, 루이즈 글릭이나 2021년 수상자, 압둘라자크 구르나는 번역본이 국내에 거의 소개되지 않았지만 – 최근 압둘라자크 구르나의 작품 몇 권이 문학동네에서 발간되긴 했음 – 아니 에르노의 작품은 이미 국내에 꽤 많이 소개되어 있다.

<한 여자>라는 작품은 자신의 어머니의 일대기를 시간의 순서대로 담담하게 써 내려간 글이다. 이 작품은 문장이 짧고 드라이하며 사실 기반의 묘사가 대부분을 차지하는데, 그녀는 시종일관 좀처럼 감정을 드러내지 않으며 객관적으로 어머니를 분석하려 노력한다. 나이 들어가며 점점 세상과 유리되는 인생을 연민조차 없이 그려내는 그녀의 서술적 묘사는 마치 외과의사의 메스처럼 서늘하게 다가오지만, 그럼에도 다른 감정적 묘사가 가득한 책을 읽을 때보다도 더 가슴이 아프다는 거.

나는 한번 더 어머니를 보고 싶었고, 가방 안에 넣어 온 꽃 핀 마르멜로 가지 두 개를 가슴에 올려놓아주고 싶었다. 우리는 관을 닫기 전에 마지막으로 어머니를 볼 수 있는 기회가 주어지는지 아닌지 알지 못했다.

아무리 나이가 들어도 처음 경험하는 것 앞에서는 어설플 수밖에 없나 보다. 그리고, 그건 죽을 때까지 계속 반복된다.

그다음 해 여름, 그녀는 대퇴골 경부 골절상을 입었다. 병원에서는 수술을 하지 않았다. 인공 보철 삽입 역시 나머지 – 안경, 의치를 다시 만들어 주기 – 와 마찬가지로 더 이상 공들일 필요가 없는 일이었다.

그들은 그녀를 보러 오지 않았고, 그들에게 그녀는 이미 죽은 사람이었다. 하지만 본인은 살고 싶어 했다. 끊임없이 성한 한쪽 다리에 의지해 일어서려고 애를 썼고, 자신을 붙잡아 맨 띠를 떼어 내 버리려고 했다….. 늘 배고픔을 느꼈고, 갖고 있는 에너지는 온통 입에 집중되었다. 키스를 받기 좋아했고, 자신도 그러려고 입술을 내밀었다. 그녀는 어린 계집아이였고, 결코 자라지 않을 터였다.

같은 종끼리 필요의 한계선을 정의하는 잔인함은 효율의 판단이 가능한 인간만의 특징일 거다. 안경이 부러지거나 의치에 금이 갔더라도 그것을 다시 준비하는 건 무의미하다는 것. 그건 죽음이 가까워졌다는 이야기다. 살아있지만 그렇지 않다고 가정하는 게 효율적이다. 그리고, 그건 당사자의 의지와는 상관이 없다.

그 주 내내, 그녀가 살아 있던 그 일요일이, 갈색 털양말, 개나리, 그녀의 몸짓들, 작별 인사를 건넸을 때 짓던 그 미소가 떠올랐고, 잇달아 그녀가 침대에 누워 숨을 거둔 그 월요일이 떠올랐다. 나는 그 두 날을 이어 보려고 했지만 되지 않았다.

어느 순간 삶과 죽음이 나뉜다. 스위치를 내려 빛이 사라지듯, 더 이상 존재가 인정되지 않는다. 늘 이어져 있던 일요일과 월요일이, 죽음으로 더 이상 이어져있지 않게 되어버리는 것. 어머니의 죽음에 무너져버린 작가의 감정이 문장에 한 글자도 들어있지 않았지만 나는 가슴이 먹먹해졌다. 마치 시간이동을 한 듯이 단절되어버린 날들. 그날들이 평소처럼 이어져 흐르기 위해서는 꽤 오랜 날이 필요할지도 모른다.

인간은 어떻게 살아왔든 고독하고 애처로운 상태로 생을 마감하게 된다. 누구나 그 길고 좁은 터널의 끝으로 갈 수밖에 없다. 생각하고 싶지 않겠지만, 생각해야만 하는 인생 마지막 숙제 같은 일이랄까? 다들 정신없이 살아가고 있겠지만, 큰 울림과 고민을 안겨주는 이 단편만큼은 놓치지 말았으면 좋겠다.

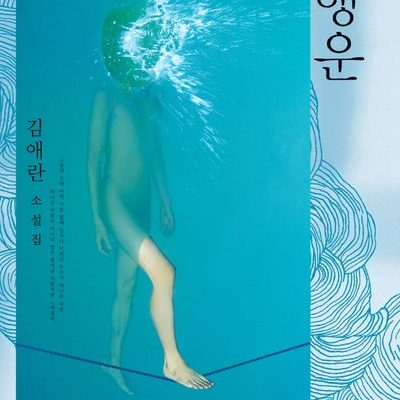

![[서평] 사서, 고생](https://aprilamb.com/wp-content/uploads/2024/08/9791192776200-458x400.jpg)