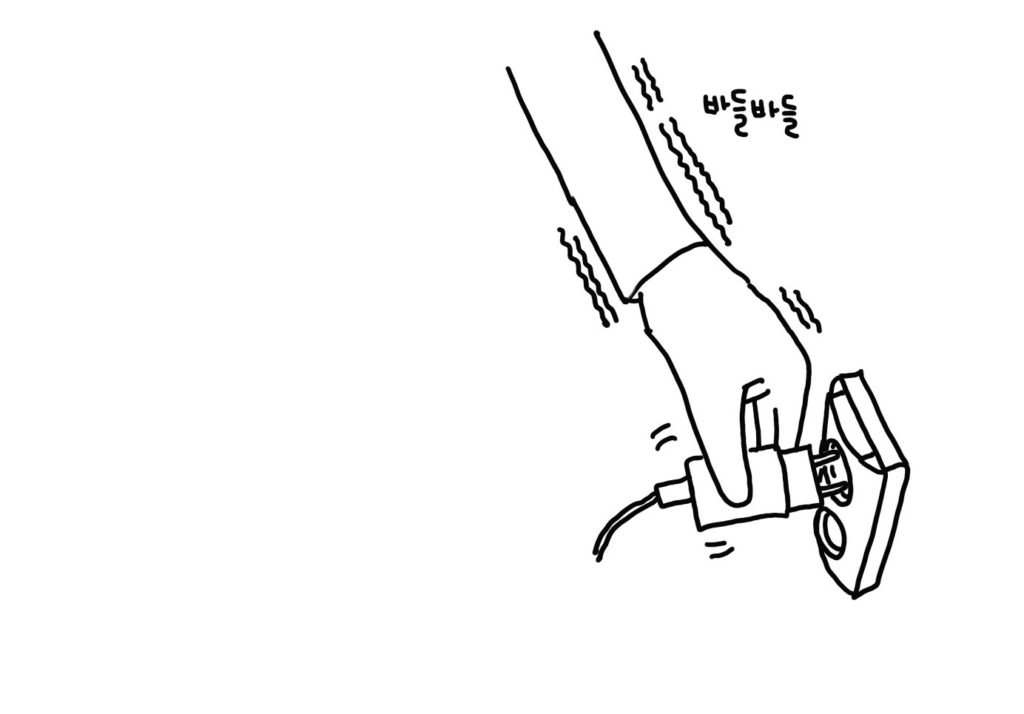

기분이 좋다가도 갑자기 폭발하는 화에 어쩔 줄 모르게 되어버리는 경우가 종종 있는데, 눈으로 보지 못하는 채로 책상 밑 깊숙한 콘센트에 팔을 뻗어 랩탑 전원 플러그를 꼽아야 할 때가 그중 하나다.

논리적으로는 콘센트 안에서 플러그를 180도 돌리기 전에 꼽혀야 하는데, 희한한 게 360도를 돌려도 절대 끼울 수가 없기 때문이다. 그렇게 목뼈를 뒤집어 고개를 꺾고 어깨뼈를 접은 불편한 자세로 플러그를 빙빙 돌리고 있자면, 정말 순식간에 화가 머리 꼭대기까지 치밀어 오른다. 육체적으로도 힘들지만, 논리적으로도 말이 안 되는 상황이니 더 짜증이 난다. 콘센트 주변이 버뮤다 삼각지대인 것도 아닐 텐데…

하지만, 얼마 전 나는 그 오랜 인류의 난제를 풀어내고야 말았다.

그 현상을 양자역학적 관점으로 바라보면 실마리가 보이게 되는데, 머리가 책상 위쪽에 있어 그 밑의 콘센트를 보지 못하는 – 즉 관찰을 하지 못하는 – 상황이기 때문이다. 관찰되기 전이라면 콘센트는 플러그 구멍이 존재하거나 존재하지 않고 전원 플러그도 유럽식이거나 미국식이기도 한 중첩된 상태가 되기 때문에, 과거 관찰 정보를 기반으로 콘센트에 플러그를 꽂기가 어려워지는 것이다.

아무래도 고전역학을 적용해야 하는 거시 세계와 양자역학을 적용해야 하는 미시 세계의 경계는 애매할 수밖에 없고, 그런 이유로 과학자들은 – 말은 못 해도 – 늘 찜찜했을 것이다. 같은 시공간에서 서로 다른 공식을 적용한다는 건 비논리적이니까. 하지만, 왠지 나는 오늘 그 경계를 찾은 것만 같다. 바로 콘센트와 플러그가 미시 세계의 가장자리인 것이다.

코로나 덕분에 어디도 가기 쉽지 않은 상황이라 노벨상은 – 고맙지만 – 사양하겠습니다. 대신 누구나 논문에 마음껏 인용하셔도 좋습니다.