자동화와 AI는 조직 내부의 구성원과 기계 사이의 공존 관계를 만드는 것이 출발점이다. 조화로운 분업은 좋은 기계를 가져온다고 절로 이뤄지지 않는다. 신중한 기획으로 인간의 업무 사이에 절묘하게 기계가 들어갈 ‘최적 지점’을 찾아내야 한다

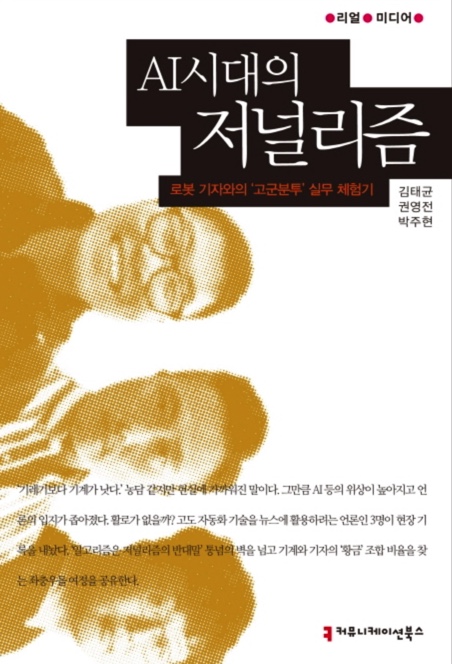

AI/딥러닝 관련 서적들이 넘쳐나는 세상이다. 하지만, 대부분은 기술서여서 대부분 책을 읽고 나도 이것을 어떻게 활용해야 할지 감을 잡기 힘든 경우가 많다. 이 책은 그런 사람들에게 추천하고 싶은 책으로, 기초지식이 전무했던 사람들이 AI를 활용한 기사 작성 툴을 도입하기 위해 고군분투했던 내용을 담고 있다.

구현 레벨에서 실물을 만들어내야 하는 개발자들에겐 테크놀로지에 대한 깊은 이해가 필요하지만, 비즈니스의 영역에서 새로운 가치를 구상해내야 하는 사람들에겐 조금 다른 것이 필요하다. 자신 없지만 조금 더 명시적으로 이야기해보자면, 비즈니스에 대한 창의적 니드에서부터 테크놀로지의 본질에 대한 이해까지를 아우르는 영역이랄까? 물론 비즈니스와 테크놀로지를 모두 잘 알고 있는 사람이라면 저런 한정된 영역을 정의할 필요도 없겠지만, 세상에 그런 사람들이 많은 건 아니니까.

어쨌든, 딥러닝으로 새로운 테크놀로지를 활용해 비즈니스 영역에 새로운 가치를 만들고 싶은 사람들이 있다면, 기술서 대신 이 책을 들이밀고 싶다. 물론 내용에 별게 없고 테크놀로지에 빗대어 보면 어설프기 짝이 없다. 하지만, 적어도 이 사람들은 실제로 부딪쳐 뭔가를 만들어 냈고, 그들의 관점에서 그것을 성실히 기록하고 있다. 물론 테크놀로지의 이해가 전무한 상태에서도 술술 읽어 내려갈 수 있다는 장점도 있다.

책의 후미 ‘기계가 쓴 기사, 누가 책임지나?’라는 챕터에서 이들이 부딪쳤던 상황은, AI를 진중히 도입하려는 이들이 처음 반드시 맞닥뜨리게 되는 현실적인 문제다. 저널리즘의 기본은 해당 기사에 대한 책임을 지는 것인데 반해, 알고리즘을 통해 만들어진 기사는 이것이 결여되어 있다. 이들은 해당 알고리즘을 관리하는 팀이 있어야 한다는 현실적인 안을 제시하고 있지만, 이 부분에 대해서는 조금 더 본질적인 접근을 할 필요가 있다. 조금은 철학적인 이야기가 될 수도 있지만, AI는 관리되어야 하는 알고리즘이 아니라 하나의 아이덴티티로 생각해야 한다. 누가 뭐래도 자동화를 위한 도구라기보다는 실제로 일을 수행하는 처리자에 더 가깝다는 것을 잊으면 안 된다. 고민스럽긴 하지만 개인적으로는 AI를 도입할 때 반드시 함께 고민해야 할 영역이라고 생각하는데, 이 책은 이런 부분도 경험에 근거하여 담고 있다는 게 마음에 든다. 실제로 고민해야 했던 당사자들은 짜증이 상당했겠지만…

어쨌든, 모든 답을 제시하진 않지만 추상적인 테크놀로지를 비즈니스에 연결하며 겪었던 좌충우돌 스토리들을 간편하게 맛볼 수 있으니, 샤덴프로이데*를 즐기는 사람들에게는 살짝 추천해본다.

* 샤덴프로이데: 남의 불행을 보았을 때 기쁨을 느끼는 심리(독일어)