남들 다 읽었다는 생각이 들어서 그랬는지는 모르겠지만, 들었다가 내려놓은 게 수십 번은 될 게다. 그러다가 우연히 첫 장을 넘기고 그렇게 끝까지 한숨에 끝까지 읽어버렸다. 책을 읽으면서 계속 다음이 궁금해서였다. 왜 인지는 잘 모르겠지만, 지금 활자화된 이 장면이 어디로 이어지는 건지 궁금해 어쩔 수가 없었다.

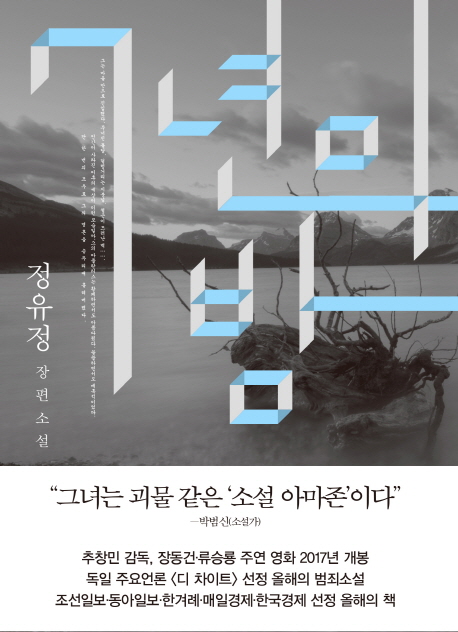

실제 장면이든, 회상 장면이든 정유정은 그것을 100인치 OLED 스크린에 올려 눈앞에 디밀어 준다. 누가 책의 장점이 장면마다 상상의 나래를 펼 수 있기 때문이라고 했을까? 적어도 ‘7년의 밤’은 그렇지 않았다. 어설픈 독자의 상상에 맡겨두지 않겠다는 듯, 사람마다 다른 해석을 허락하지 않겠다는 듯, 정유정은 장면 하나하나를 펜 소묘 작품처럼 글로 그려 벽에 걸어둔다. 그런 친절함은 장면뿐 아니라 주인공들의 감정의 변화의 전달에도 마찬가지였다. 이렇게 배려심 많은 작가는 세상에 없다.

감정의 해일海溢과 그것이 현실에 미치는 폭풍暴風같은 전개는 마치 박범신의 소설을 읽는 것 같은데, 소설 속 그 감정의 주인공이 박범신은 자신이었지만 정유정은 오롯이 가상의 주인공들이라는 게 달랐다.

인터넷을 검색해보니 영화도 있었다고 한다. 하지만, 이런 글은 영화로는 제작할 수 없다. 누구라 해도 반도 못 그려낼 것이다. 다 읽고 나니 정유정이 무서워졌고, 동시에 다른 작품이 궁금해졌다.

‘글은 아무나 쓰는 게 아니야’하는 말이 등 뒤에서 들리는 것만 같다